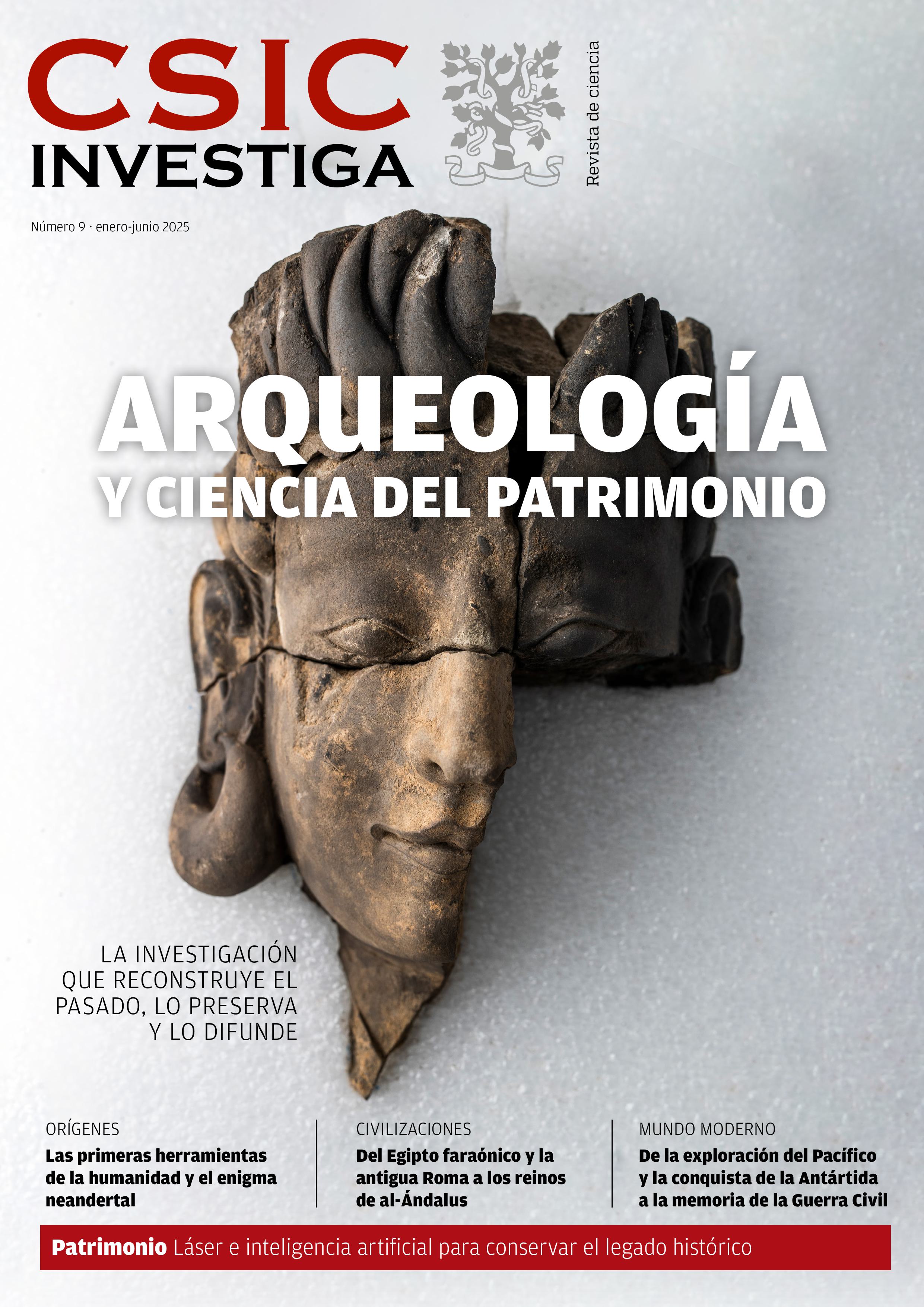

Desde los primeros homínidos, Egipto, Roma y al-Ándalus, hasta los exploradores de Oceanía y el terror de la Guerra Civil: la revista CSIC INVESTIGA aborda la arqueología y el patrimonio

Muestra la investigación en yacimientos de la península Ibérica, como Tarteso, La Draga, Babia y Las Médulas, además de excavaciones en África, Oriente Medio, el Pacífico y América Latina

El nuevo número de la revista divulgativa CSIC INVESTIGA aborda las investigaciones en arqueología y ciencia del patrimonio que se desarrollan en los centros de la institución, y que abarcan las primeras herramientas de los seres humanos, el enigma de los neandertales y la gran transformación del neolítico, se adentran en culturas y civilizaciones como el antiguo Egipto, Roma, los iberos y el islam, y rememora la hazaña de los primeros exploradores ibéricos que recorrieron el Pacífico, la conquista de la Antártida y el terror de la Guerra Civil y el franquismo.

“La arqueología y la ciencia del patrimonio son dos campos de investigación que comparten un mismo objeto de estudio (los restos materiales producidos por el ser humano en su devenir histórico), pero con objetivos diferenciados”, explican en el editorial de la revista los investigadores Mónica Álvarez de Buergo, investigadora del Instituto de Geociencias (CSIC-UCM) y coordinadora de la plataforma temática interdisciplinar del CSIC Patrimonio Abierto Investigación y Sociedad (PTI PAIS) e Ignacio Montero Ruiz, investigador del Instituto de Historia y coordinador de la Conexión Arqueología del CSIC.

“La arqueología -añaden- reconstruye el pasado, hace historia, a través de la información que se obtiene del registro material (orgánico e inorgánico). El estudio sobre el patrimonio se centra en su materialidad con el fin de entender su naturaleza y propiedades, las causas y mecanismos de su deterioro, para protegerlo y conservarlo”.

La revista se abre con la sección Orígenes, que recoge investigaciones como el hallazgo en Etiopía de las que se consideran las primeras herramientas humanas, datadas hace 2,58 millones de años, resultado de un trabajo arqueológico llevado a cabo por un equipo internacional con participación de investigadores del Instituto de Historia del CSIC; el descubrimiento en Atapuerca de la cara más antigua de Occidente, datada entre 1,1 y 1,4 millones de años, y el enigma evolutivo de los neandertales, la especie humana desaparecida hace 40.000 años, cuyo legado estudia el equipo del paleoantropólogo Antonio Rosas, del Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC), en los yacimientos de El Sidrón (Asturias) y Simanya (Catalunya).

La sección Neolítico trata la gran trasformación que marcó un punto de inflexión en la historia de la humanidad: la transición desde la caza y la recolección hacia la agricultura y la ganadería, hace unos 10.000 años. Equipos del CSIC estudian yacimientos neolíticos extraordinarios, como el de Nahal Efe, en el desierto del Neguev (Israel), el poblado lacustre de La Draga (Girona, España), la cueva pirenaica de Els Trocs (Huesca, España) y las embarcaciones del asentamiento de La Marmotta (Italia), hasta los conjuntos de megalitos funerarios en el oeste de España y Francia.

La sección Civilizaciones abarca desde la historia del Antiguo Egipto, Roma y los iberos, hasta los reinos de al-Ándalus. Uno de los grandes proyectos arqueológicos del CSIC es el Proyecto Djehuty, dirigido por el arqueólogo José Manuel Galán, que desde hace 24 estudia la necrópolis de Dra Abu el-Naga, en la antigua Tebas (actual Luxor). Allí, el legado de dos altos funcionarios de los siglos XV y XVI antes de nuestra era revela cómo era la vida y la muerte en el Egipto faraónico.

En el otro extremo del Mediterráneo, en la península Ibérica, varios equipos del CSIC estudian la historia de culturas como los iberos, que se extendieron por la fachada mediterránea y el sur de la península Ibérica entre los siglos VI y II antes de nuestra era, cuando crearon los primeros paisajes urbanos, y la de los tartesos, que habitaron en el suroeste peninsular entre los siglos VIII y V a.C.

La antigua Roma yace en los cimientos de la civilización occidental y su legado es rescatado a través de los equipos del CSIC en yacimientos singulares como el de la excavación minera de Las Médulas (León, España), la ciudad de Tusculum (Roma, Italia), antiguo retiro vacacional de cónsules romanos y rival de la ciudad eterna durante la Edad Media, y de la de Tipasa (Argelia), evocada por el Nobel Albert Camus y Patrimonio de la Unesco frente a la costa española.

El islam, surgido en el siglo VII, también ha marcado la historia de Occidente y del Mediterráneo. Su impronta en la península Ibérica se hace patente en diversas investigaciones de equipos del CSIC sobre la cultura de al-Ándalus, que abordan el impacto de un terremoto en la ciudad califal de Medina Azahara; los secretos arquitectónicos de las almunias, las fincas de recreo que las élites del mundo islámico occidental erigieron entre los siglos VIII y XV; las robustas fortificaciones del reino nazarí de Granada; y las cuevas-granero, un tipo de almacenes medievales de recursos agrícolas situados en lugares de difícil acceso que arrojan luz sobre la función de las plantas en la sociedad de la península Ibérica de los siglos X-XI.

La sección de Mundo Moderno se abre con un proyecto que estudia cómo el colonialismo temprano que llevó Magallanes a las islas de Oceanía en el siglo XVI impactó en las sociedades indígenas de tal manera que sus efectos explican algunas formas actuales de cultivar y habitar el territorio.

También en el área del Pacífico, otro proyecto se desarrolla en una región que hoy es parte de Chile, Bolivia y Perú, para estudiar el antiguo sistema vial que articulaba la zona desde época prehispánica y que hoy está siendo recuperado por comunidades y asociaciones culturales indígenas para revitalizar sus territorios.

En España, la comarca montañosa de Babia, en León, sirve de campo de estudio de un proyecto europeo que ensaya modelos de gestión territorial y valorización de los paisajes culturales de montaña que contrarresten el declive demográfico, económico y sociocultural que atraviesan los territorios rurales de la península Ibérica.

En Arabia Saudí, un proyecto del CSIC investiga el legado arqueológico de AlUla, una antigua ciudad del noroeste del país que fue clave en la conexión comercial entre el Mediterráneo y el Índico, en la red ferroviaria árabe y en las rutas religiosas hacia Medina y La Meca, los dos grandes santuarios del islam.

En la Antártida, un proyecto del CSIC rescata episodios de la historia del territorio austral, como naufragios de balleneros y cabañas de cazadores de focas, que se añaden a las hazañas de Scott, Amundsen y Shackleton para completar la imagen del legado patrimonial del continente helado.

La sección se cierra con dos proyectos que abordan la recuperación de la memoria democrática en España: un equipo del INCIPIT dirigido por la arqueóloga Laura Muñoz-Encinar identifica a las víctimas del pozo de la Mina Terría, en Cáceres, utilizado como fosa común de la represión franquista, e investiga la violencia en los campos de concentración y de trabajos forzados durante la Guerra Civil y la dictadura

Ciencia del Patrimonio

“España es uno de los países con mayor riqueza patrimonial del mundo”, señalan Mónica Álvarez de Buergo y Scott Mitchell, coordinadores de la plataforma del CSIC de Investigación en Ciencia del Patrimonio (PTI PAIS). Buena muestra de esta riqueza es la diversidad de los proyectos de investigación del CSIC, que desarrollan nuevas técnicas para proteger la madera, el hormigón y los vidrios de edificios con valor histórico, como las catedrales de Sevilla y León, frente a diversas amenazas como microorganismos, insectos, el efecto del agua y el cambio climático. Para ello utilizan recursos innovadores no invasivos y no destructivos, in situ o en remoto, basados en modelos matemáticos, tecnología láser e inteligencia artificial.

Otros proyectos también estudian la protección de cuevas con valor cultural, el patrimonio submarino de pecios históricos (como el galeón San Giacomo, hundido en el siglo XVI en la ría de Ribadeo, en Galicia), la protección del patrimonio vegetal (como la rosa Narcea, una variedad identificada por un equipo de la Misión Biológica de Galicia) y del patrimonio musical, con el amplio Fondo de Música Tradicional, de la Institución Milá y Fontanals, que cuenta con cerca de 53.000 melodías de tradición oral.

“Este número de la revista CSIC Investiga muestra el trabajo de una comunidad de más de 300 personas articuladas a través de dos instrumentos del CSIC, PTI y Conexión, que permiten romper las barreras de una organización administrativa disciplinar”, concluyen los investigadores Mónica Álvarez e Ignacio Montero.